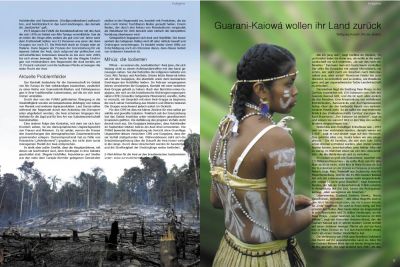

Guarani-Kaiowá wollen ihr Land zurück

Wolfgang Kunath, Rio de Janeiro

„Als ich jung war“, sagt Carlitos de Oliveira, 76, und breitet dabei die Arme aus, als wollte er die weite Landschaft vor sich umarmen, „da war das noch ein Paradies.“ Das kann man sich heute kaum vorstellen. Der stille Rio Dourados mit seinen Uferwäldern, na schön, der sieht noch ein bisschen nach Naturparadies aus, aber sonst?

Monotone Felder bis zum Horizont, so einheitlich und so endlos, wie Brasiliens ganz und gar unparadiesische Turbo-Landwirtschaft es erfordert.

Dazwischen liegt die Siedlung Paso Piraju, in der Carlitos zusammen mit 150 Indianern vom Volk der Guarani-Kaiowá lebt, und die ist auch alles andere als das Paradies: Eine Ansammlung von verfallenen Bretterbuden, Autowracks und durchgesessenen Sofas, über der der beißende Rauch von verbrennendem Plastik weht. So als sollte der deprimierende Anblick des Zivilisationsmülls Carlitos’ traurigen Befund illustrieren: „Der Indianer ist verloren“, sagt er, „und wissen Sie warum? Weil er den Weg des weißen Bruders eingeschlagen hat.“

Wobei das kein freiwilliger Entschluss war. „1957 sind wir hier vertrieben worden, damals waren wir 5.000“, sagt er und deutet vage auf den Horizont: „Das gehörte alles uns, heute leben wir wie eingepfercht.“ Die 40 Familien, die seit dem Jahr 2000 schon dreimal vertrieben wurden, aber immer wieder hierher kamen, bewirtschaften zehn Hektar. Also viel zu wenig. In Wahrheit leben sie von den Lebensmitteln, die die Behörden ab und zu verteilen.

Ein Gebiet so groß wie Deutschland, bewohnt von 2,5 Millionen Menschen – da sollte Platz sein für alle. Aber so ist es nicht, nicht hier in Mato Grosso do Sul. Der Bundesstaat an der Grenze zu Paraguay produziert Fleisch, Soja, Mais, Treibstoff aus Zuckerrohr, Holz für Papierherstellung. Und für die 45.000 Guarani-Kaiowá hat sich der Lebensraum immer mehr eingeschränkt. „Wir wollen ja nicht ganz Brasilien“, sagt Anastacio Peralta, der bei der Indianerbehörde FUNAI arbeitet, in Anspielung auf die Zeit, bevor die Portugiesen kamen, „aber wenigstens ein bisschen.“

Lebensweise, Zustand, System, Gesetz, Norm, Gewohnheit, Verhalten – alle diese Begriffe sind in dem Wort Tekoha aufgehoben, das die Guarani-Kaiowá für „Erde“ benutzen. Ihr Land ist ihnen heilig, auf ihm gründet ihre Kultur. Aber heute leben sie eingezwängt in acht Reservaten und 31 wilden Siedlungen, so wie Paso Piraju. „Legal besitzen sie höchstens 42.000 Hektar“, sagt der Historiker Antonio Brand, der die Guarani-Kaiowá seit 37 Jahren studiert. Damit entfällt auf einen Indianer weniger Fläche als auf ein Rind, das in Mato Grosso do Sul durchschnittlich etwas mehr als einen Hektar Weidefläche hat.

Die Verfassung von 1988 sagt Brasiliens Indianern das Recht auf ihr angestammtes Land zu. Aber für die Guarani-Kaiowá blieb das ein leeres Versprechen: Nichts geschah. Die Lage änderte sich 2007, als das Ministério Público, eine Art Staatsanwaltschaft, die der Verwaltung auf die Finger sieht, die Behörden zwang, in Mato Grosso do Sul aktiv zu werden.

„Da begannen die Probleme“, sagt Marcelo Cristovão, Vertreter des Ministério Público vor Ort. Denn die Grundbesitzer waren empört, als die Anthropologen anrückten und, wie es das Verfahren vorschreibt, zu erforschen begannen, wo sich die Guarani-Kaiowá historisch bewegt haben. Die Indianer nutzten die Gunst der Stunde und begannen verstärkt, die von ihnen beanspruchten Gelände „zurückzunehmen“; von „illegal besetzen“ sprechen die Fazendeiros.

„Sie kamen mit acht Autos, jedes voll besetzt, eins davon mit drei Bewaffneten“, erinnert sich Crescencia Flores an den Tag, an dem ihr Vater verschwand. „Sie fingen sofort an zu schießen, und wir rannten in den Wald.“ Ihr Vater Nísio Gomes, einer der Kaziken oder Häuptlinge der Guarani-Kaoiwá, wurde getroffen. Sie fanden sein Blut auf dem Gelände, das sie kurz vorher „zurückgenommen“ hatten, aber Gomes war verschwunden. Das war im November, und bis heute ist unklar, was aus dem 71jährigen geworden ist.

Eduardo Riedel, der Präsident des Bauernverbands von Mato Grosso do Sul, hält den Fall Gomes für eine „Farce“, weil noch nach dem Vorfall Geld vom Sozialhilfe-Konto des Häuptlings abgehoben wurde. Aber selbst wenn es so wäre – die Bilder der Kamera in der Bank gestatten keine Identifizierung -, so ist völlig unstrittig, dass die Guarani-Kaiowá immer wieder Opfer furchtbarster Gewalt werden. Alle Indikatoren beschreiben ein trostloses Bild. Bei den Guarani-Kaiowá ist die Kindersterblichkeit anderthalbmal so hoch wie der brasilianische Durchschnitt, im völlig übervölkerten Reservat Dourados werden sechsmal mehr Morde verübt als sonst in Brasilien, und es ist kein Zufall, dass sich diese Zahl 2007 fast verdoppelte – da „begannen die Probleme“, wie der Jurist des Ministério Público sagt.

Es gibt haarsträubende Dauerkonflikte. Zum Beispiel Y’poi, im südwestlichsten Zipfel des Bundesstaates: Dort versuchten die Indianer 2009, sich auf dem Land festzusetzen, das sie historisch beanspruchen. Dabei wurden zwei der ihren ermordet, mutmaßlich von den Pistolenmännern des Farmers, der das Guarani-Kaiowá-Lager seitdem eingekesselt hat. Die Indianerbehörde FUNAI hat zwar juristisch Zugang erstritten, aber nur zu bestimmten Zeiten. „Sollen wir etwa zu den Indianern sagen, ihr könnt nur dann krank werden, wenn wir hineindürfen?“, knurrt Silvio Raimundo da Silva, der zuständige FUNAI-Mann.

Immerhin: Wegen der zwei Morde vor drei Jahren sind Anfang Februar sechs Männer angeklagt worden. „Ein Meilenstein“, urteilt die Indianerschutz-Organisation Survival International. Denn meist gibt es keine Verfahren, die Killer gehen straflos aus.

Hinzu kommen die inneren Spannungen der eingepferchten, bettelarmen und ziemlich orientierungslosen Indianer. Die Autorität der alten, weisen Männer ist durch das reale Elend zerrüttet, gegen das sie machtlos sind – in der Misere der Modernität zerfallen die Sozialstrukturen. Der trostloseste Beleg: In Mato Grosso do Sul leben rund 70.000, also etwa 15% aller Indianer Brasiliens, aber 83% aller Suizide von Indianern werden hier verübt, so die Zahlen des Indianer-Missionsrats der katholischen Kirche, CIMI. Und von der Modernisierung kriegen sie kaum mehr als die Nachteile ab: An die 10.000 Indianer schuften unter extrem harten Bedingungen als Zuckerrohrschneider.

Was Mato Grosso do Sul von ähnlichen Konflikten anderswo in Brasilien unterscheidet: Absurderweise haben beide Seiten recht. Denn die brasilianische Regierung hat in den vierziger und fünfziger Jahren das Land „kolonisiert“, also zuziehenden Farmern rechtskräftige Titel verliehen, sodass sich heute die Rechte der Indianer mit denen der Farmer überlappen. Historiker Brand, der in einer Kommission zur Lösung der vertrackten Lage sitzt, setzt darauf, dass die Regierung die Farmer finanziell entschädigt und deren Land den Indianern gibt, und dem stimmt auch Bauernverbandschef Riedel grundsätzlich zu.

„Der Staat hat das Durcheinander schließlich angerichtet“, sagt Brand – schon in der Verfassung von 1934 seien die Indianerrechte gewährt worden, und dennoch habe die Regierung später dagegen verstoßen. Den Indianern das Geld zu geben, wie es viele Farmer gerne hätten, hält Brand für sinnlos: „Sie wollen nicht Land, sondern ihr Land.“ Und es wäre wirklich nur ein bisschen Brasilien: Auf höchstens 700.000 Hektar schätzt Brand das Land, das die Guarani-Kaiowá beanspruchen könnten. Also ungefähr zwei Prozent von Mato Grosso do Sul.

Die Globalisierung, glaubt Brand, komme den Indianern entgegen. Ausländische Kunden hätten eine Heidenangst, dass ihre Firma womöglich in einem Atemzug mit Gewalt gegen Indianer genannt würde. Das wiederum übe Druck auf die Farmer aus, den Konflikt mit den Guarani-Kaiowá endlich zu lösen.

Ausgabe 145/2012